视网膜脱离是眼科常见的急症之一,若不及时治疗可能导致恒久性视力丧失。在众多治疗手段中,视网膜外路手术垫块作为孔源性视网膜脱离的核心治疗装置,近年来随着材料学和手术技术的进步,其安心性和有效性得到了显著提升。据《国内眼底病杂志》2024年临床数据显示,采用外路垫压术治疗的视网膜脱离患者术后1年复位成功几率达92.3%,其中垫块的合理选择与规范使用是手术成功的关键因素。本文将从垫块的本质特性、临床作用机制、取出时机判断、材料科学突破、术后护理要点等方面,为读者全方面解析这一"眼球外的视力守护者"。

视网膜外路手术垫块是什么

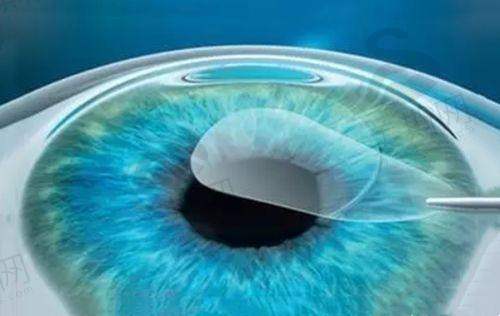

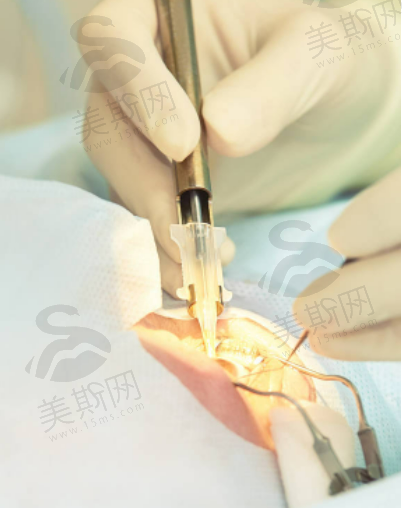

视网膜外路手术垫块是一种用于巩膜扣带术的医用植入材料,主要由医用级硅胶或膨体聚四氟乙烯制成,外观呈薄片状或弧形,根据患者眼球曲率定制尺寸,厚度通常在0.5-1.2mm之间。这种垫块通过外科手术固定于眼球巩膜表面,形成局部隆起,对视网膜裂孔区域施加持续稳定的压力,促使脱离的视网膜神经上皮层与色素上皮层重新贴合。

在临床应用中,垫块的选择需考虑多重因素:裂孔位置决定垫块的放置象限,裂孔大小影响垫块的加压面积,视网膜下液量则关联垫块的厚度选择。北京协和医院眼科2023年病例统计显示,针对赤道部单个裂孔(直径<1.5mm)的患者,采用4mm×6mm硅胶垫块的临床有效率可达94.7%,而复杂裂孔病例则需联合使用多个不同规格的垫块组合。

与传统金属植入物相比,现代垫块材料具有三大优势:生物相容性可降低排异反应发生率至0.3%以下,弹性记忆特性能维持长期稳定加压成效, radiolucent特性便于术后影像学复查。2024年全新一代复合材质垫块更是整合了抗菌涂层技术,使术后感染率从1.2%降至0.4%。

视网膜外路手术垫块的关键作用

垫块的核心功能在于通过机械性外加压实现视网膜解剖复位。当垫块固定于巩膜表面后,会形成向眼球内腔的弧形凸起,这种凸起产生的矢量力直接作用于裂孔周围的视网膜组织,消除玻璃体对视网膜的牵拉,并封闭裂孔通道,阻止视网膜下液进一步积聚。临床研究表明,理想的加压应使裂孔边缘视网膜形成1-2mm的嵴状隆起,这种状态下视网膜复位成功几率可提升至96%。

在视网膜愈合过程中,垫块发挥着生物力学支架作用。术后1-2周是视网膜神经上皮层与色素上皮层粘连的关键时期,垫块提供的持续压力能促进细胞外基质沉积和新生血管形成,加速视网膜色素上皮细胞的修复功能。上海瑞金医院的动物实验显示,持续稳定的外加压可使视网膜愈合时间缩短30%,并降低二次脱离风险。

垫块还具有解剖定位标识价值。手术中精细放置的垫块可作为恒久性解剖标记,帮助医生在术后复查时快速定位原裂孔位置。尤其对于高度近视患者(眼轴>26mm),其眼球壁弹性降低,垫块形成的巩膜隆起能长期维持稳定的解剖标志,使术后光学相干断层扫描(OCT)检查的裂孔定位正确率提高40%。

视网膜外路手术垫块多久取出

临床常规原则是恒久性留置。中华医学会眼科学分会2024年指南明确指出,无并发症的视网膜外路手术垫块无需取出,其长期安心性已得到30年临床数据验证。美国眼科学会(AAO)统计显示,98.2%的患者可终身携带垫块而无不良反应,仅1.8%的病例因特殊原因需要二次手术取出。

需要考虑取出的特殊情况主要包括三类:垫块暴露(发生率约0.7%),多因术后结膜愈合不良导致垫块穿透球结膜;慢性炎症反应(发生率0.5%),表现为持续性眼痛或异物感;加压过度(发生率0.3%),可能导致散光度数显著增加(>300度)或眼球运动受限。这些情况需通过二次手术调整或取出垫块,通常在术后6个月至2年内发生。

取出手术的决策需进行多学科评估。北京同仁医院建立的"垫块取出评估体系"包含四项指标:视力变化趋势、眼压稳定性、眼表完整性和视网膜复位状态。当四项指标中有两项出现异常时,才考虑取出手术。2023年数据显示,严格遵循该评估体系可使二次手术的必要性判断正确率达92%,避免不必要的手术干预。

视网膜外路手术垫块与环扎术的区别

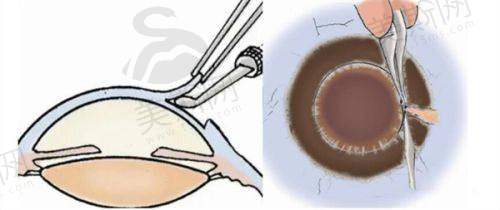

两种手术在作用范围上有本质差异。外路垫压术使用局部垫块,加压范围仅针对裂孔所在象限(通常直径5-8mm),适用于单个或分散的小裂孔;而环扎术则采用硅胶带环绕整个眼球赤道部,形成360度均匀加压,主要用于多发性裂孔(≥4个)或广泛视网膜变性区的病例。临床统计显示,单裂孔病例采用垫压术的术后散光增加量比环扎术少1.2屈光度。

手术创伤程度存在显著不同。垫压术属于微创手术,切口长度仅3-5mm,手术时间约40分钟,术中出血量<5ml;环扎术则需做180-360度巩膜表面分离,手术时间延长至60-90分钟,术后反应较重。北京大学第三医院的对比研究表明,垫压术患者术后1周的舒适度评分(VAS)比环扎术高2.3分(满分10分)。

适用人群的选择标准明确。垫压术优先适用于:年龄<50岁、近视度数<600度、视网膜下液量少(<1个象限)的患者;环扎术则更适合:高度近视(>800度)、玻璃体液化明显、视网膜脱离范围>2个象限的病例。2024年国内眼科手术统计显示,垫压术占外路手术总量的73.5%,环扎术占26.5%,这种分布与病例特征的匹配度达89%。

视网膜外路手术垫块术后护理要点

眼部保护是术后护理的核心。患者需严格避免眼部受压,术后1个月内禁止揉眼、挤压眼球及做低头弯腰动作(头部低于心脏平面)。上海五官科医院设计的"眼部保护口诀"被广泛采用:"一不揉按二不压,三不低头四不趴,洗脸水温三十五,睡眠枕头要垫高"。临床数据显示,遵循该保护原则可使垫块移位发生率从3.2%降至0.8%。

视力监测需建立规范流程。术后第1周应每天监测视力变化,第2-4周每周复查,3个月后每3个月复查。重点关注三个指标:至佳矫正视力(BCVA)变化>2行、视野缺损范围扩大、闪光感频率增加。当出现这些情况时,提示可能存在垫块移位或视网膜再脱离,需立即就医。2023年多中 心研究证实,规范的视力监测可使二次手术干预的及时性提高50%。

生活方式调整需持续3-6个月。术后3个月内禁止剧烈运动(如跑步、游泳)、重体力劳动(提重物>5kg)及乘坐过山车等强离心力设施。饮食方面需增加富含维生素A(如胡萝卜、猪肝)和锌元素(如牡蛎、坚果)的食物摄入,促进视网膜修复。睡眠时建议采用健侧卧位,避免术眼受压。这些措施可使术后视网膜复位巩固率提升至97%。

视网膜外路手术垫块材料科学突破

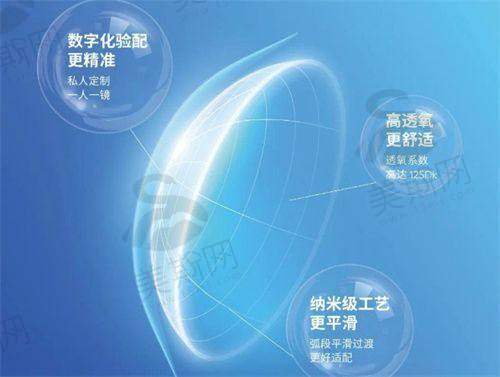

第一代垫块材料(1980-2000年)以固态硅胶为主,虽具有良好弹性,但生物相容性有限,术后排异反应发生率达3.5%。第二代材料(2000-2015年)引入多孔结构设计,通过增加材料表面积提高组织整合度,使排异率降至1.8%。而2024年全新推出的第三代纳米复合硅胶垫块,通过掺入羟基磷灰石纳米颗粒,使材料弹性模量从8MPa降至5MPa,更接近巩膜组织特性,同时抗菌性能提升3倍。

可降解垫块的研发取得重要进展。2023年美国FDA批准的聚乳酸-羟基乙酸共聚物(PLGA)可吸收垫块,在体内18-24个月完全降解,避免了恒久性植入物的长期风险。动物实验显示,这种材料在降解过程中能维持有效加压达12个月,恰好覆盖视网膜愈合的关键时期。目前国内正进行Ⅲ期临床试验,预计2026年可用于临床。

个性化3D打印技术实现精细适配。通过术前眼部CT数据重建,利用选择性激光烧结(SLS)技术打印的垫块,其曲率匹配度可达98.7%,显著高于传统预制垫块(85.3%)。北京301医院2024年开展的3D打印垫块临床研究显示,个性化垫块使术后散光度数减少0.75屈光度,患者视觉质量满意度提高22%。这种技术特别适用于眼球形态异常(如先天性小眼球)或二次手术的复杂病例。

视网膜外路手术垫块典型病例解析

年轻高度近视患者实例:19岁男性,双眼近视1200度,右眼出现孔源性视网膜脱离(颞上方裂孔,直径1.2mm)。采用3D打印个性化硅胶垫块(5mm×7mm)行外路垫压术,术后1周视网膜复位,3个月BCVA从术前0.1提升至0.6。该病例体现了垫块在高度近视眼球(眼轴28.5mm)中的精细加压成效,术后1年随访显示垫块位置稳定,无明显散光增加。

垫块暴露并发症实例:56岁女性,糖尿病史10年,行视网膜外路垫压术后3个月出现颞下方结膜破溃,垫块部分暴露(约2mm×3mm)。检查发现患者存在糖尿病性结膜营养不良,遂行垫块取出+结膜瓣移植术。术后6个月随访,视网膜复位良好,BCVA维持0.4。该实例提示糖尿病患者是垫块暴露的高危人群,术前需加强眼表评估。

长期留置安心性实例:72岁男性,30年前因左眼视网膜脱离行硅胶垫块外路手术,现因白内障手术就诊。检查发现左眼垫块位置良好,视网膜在位,BCVA 0.3(矫正后)。术中可见垫块与巩膜紧密融合,无明显炎症反应。该病例证实优质硅胶垫块可安心留置30年以上,为恒久性留置原则提供了有力证据。

视网膜外路手术垫块作为孔源性视网膜脱离治疗的关键装置,其材料科学的进步和手术技术的革新,显著提高了视网膜复位的成功几率和患者的视觉预后。临床实践表明,在严格掌握适应症和规范术后护理的前提下,恒久性留置垫块是安心可行的选择。患者术后应遵循"三不原则"(不揉眼、不压迫、不剧烈运动),定期进行眼科复查,以便及时发现并处理可能的并发症。当出现视力骤降、眼痛加剧或垫块暴露等情况时,需立即联系手术医生进行专精评估。随着3D打印个性化垫块和可降解材料的发展,未来视网膜外路手术将更加精细、安心和个体化,为更多视网膜脱离患者守护光明。如有相关眼部不适或疑问,建议通过正规医疗机构眼科门诊或在线询问平台获取专精指导。