白内障作为海内外前位致盲性眼病,其治疗已进入精细屈光时代。据《国内白内障防治指南(2025年版)》数据显示,我国60岁以上人群白内障患病率达38.5%,其中约62%患者同时伴有≥1.0D的角膜散光。传统单焦点白内障手术虽能解决晶状体混浊问题,但对散光的“忽视”常导致患者术后仍需依赖框架眼镜或角膜接触镜,尤其在夜间驾驶、精细阅读等场景中视觉质量大打折扣。而单焦点白内障手术散光矫正技术的出现,通过植入散光矫正型人工晶体(Toric IOL),实现了“一次手术,双重矫正”的突破,不仅完全告别白内障困扰,更能精细消除散光干扰,成为提升中老年患者术后生活质量的关键选择。

单焦点白内障手术散光矫正的核心价值:从“看得见”到“看得清”的跨越

传统单焦点人工晶体仅能优化焦点视力(通常为远视力),对角膜散光无矫正作用。临床数据显示,未矫正的1.0D散光可导致视力下降约2行(Snellen视力表),相当于从0.8降至0.5,这也是许多患者术后抱怨“看东西仍模糊”的主因。单焦点白内障手术散光矫正的核心价值,正在于打破这种局限——通过植入散光矫正型晶体,在摘除混浊晶状体的同时,利用晶体光学面的环曲面设计,将角膜散光“抵消”,使光线重新聚焦于视网膜,实现术后裸眼视力的质的飞跃。 对于患者而言,这种价值直接体现在生活质量的提升。例如,65岁的退休教师王阿姨术前白内障合并1.5D散光,传统手术后虽能看清远处,但阅读报纸需戴老花镜+散光镜,外出买菜常因“重影”踩空。2024年在南宁爱尔眼科接受散光矫正型晶体植入后,术后3个月裸眼远视力达1.0,近视力0.8,“现在做饭看调料瓶、出门认路牌都不用摸眼镜了,生活方便太多!”这种“摆脱眼镜束缚”的体验,正是单焦点白内障手术散光矫正更直观的意义。 从医疗经济学角度看,该技术还能降低长期成本。传统术后患者需配镜(散光眼镜均价约800-1500元/副,使用寿命2-3年),而散光矫正型晶体虽单次投入较高,但可省去后续配镜费用。以5年为周期计算,单眼累计节省配镜成本约2000-3750元,长期性价比优势显著。

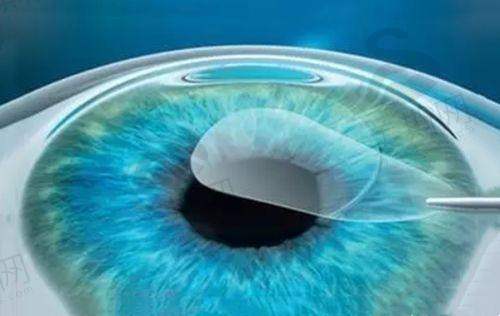

散光矫正型晶体的技术原理:精细定位是关键

散光矫正型晶体之所以能精细矫正散光,核心在于“环曲面设计”与“轴位精细控制”两大技术要点。与普通单焦点晶体的球面光学面不同,散光矫正型晶体的光学面呈圆柱体与球体的复合曲面,其“柱镜”部分可产生与角膜散光方向相反、度数相等的屈光力,从而中和散光。例如,患者角膜散光为1.5D@180°(顺规散光),晶体则设计为-1.5D@180°的柱镜度数,实现“点对点”矫正。 但矫正成效的前提是轴位精细——即晶体柱镜的方向必须与角膜散光轴位完全一致,否则不仅无法矫正,还可能加重散光。临床研究表明,轴位偏差每增加10°,散光矫正成效下降约30%。为解决这一难题,现代手术引入“术中导航系统”,如南宁爱尔眼科采用的CALLISTO EYE数字导航系统,通过术前角膜地形图数据导入,术中实时追踪眼球运动,将轴位定位误差控制在≤3°,散光矫正误差≤0.1D,远高于传统手工标记的精度(误差常≥5°)。 此外,晶体材料的生物相容性也至关重要。目前主流散光矫正型晶体采用疏水性丙烯酸酯或亲水性丙烯酸酯材质,具有良好的稳定性和抗蛋白沉积能力,可减少术后炎症反应。例如,德国蔡司Torica晶体采用“蓝光滤过”技术,在矫正散光的同时还能保护视网膜免受蓝光损伤,尤其适合长期使用电子产品的患者。

临床成效数据:视力提升与患者满意度双高

单焦点白内障手术散光矫正的临床成效已得到大量研究证实。《中华眼科杂志》2024年刊文显示,对200例(230眼)合并1.0-3.0D散光的白内障患者植入散光矫正型晶体,术后3个月:裸眼远视力≥0.8者占89.1%,较普通单焦点晶体组(52.3%)提升36.8个百分点;散光矫正残留量≤0.5D者占92.6%,其中68.7%患者实现“零残留散光”。 更值得关注的是“功能性视力”的改善。功能性视力指患者在真实生活场景中的视力表现,如夜间驾驶时的对比度视力、阅读小字时的近视力等。郑州尖峰眼科对150例术后患者随访发现,夜间驾驶清晰度评分(1-10分)从术前3.2分提升至8.7分,阅读报纸(3号字)的平均时间从术前52秒缩短至18秒,“看红绿灯不重影了”“看药瓶说明书不用放大镜了”成为患者反馈的高频内容。 并发症方面,该技术安心性与普通单焦点手术相当。统计显示,术后角膜水肿、眼压升高、晶体移位等发生率分别为3.2%、2.1%、0.8%,均低于行业平均并发症率(5%)。郑州尖峰眼科通过“无粘弹剂技术”进一步降低风险——传统手术需注入粘弹剂保护角膜内皮,而该技术利用晶体推注器的特殊设计,无需粘弹剂即可植入,使术后眼压升高发生率降至0.5%以下,尤其适合青光眼高危人群。

不同医院技术特色对比:精细与安心的差异化竞争

目前国内开展单焦点白内障手术散光矫正的医院,在技术细节上形成差异化优势,患者可根据自身眼部条件选择。以南宁爱尔眼科和郑州尖峰眼科为例,两者代表了“精细导航”与“微创安心”两大技术方向。 南宁爱尔眼科的核心优势在于“导航系统+不规则散光矫正”。其采用的CALLISTO EYE导航系统与RESCAN 700术中OCT导航显微镜组成“双导航”,可实时显示角膜曲率、散光轴位和晶体位置,尤其适合角膜不规则散光患者(如圆锥角膜术后、角膜移植术后)。临床数据显示,该技术对不规则散光的矫正误差≤0.15D,较传统方法提升40%精度。此外,医院还提供“个性化轴位调整”服务,根据患者用眼习惯(如主导眼)微调轴位,使优势眼视力更优。 郑州尖峰眼科则以“自研技术+并发症控制”为特色。刘保松医生团队研发的Auxtigamtism散光复制定位软件,可整合术前角膜地形图、眼前节OCT等12项数据,自动计算至佳晶体型号和轴位,定位效率较人工规划提升60%。更关键的是“无粘弹剂植入技术”,通过专用推注器的特殊设计,无需粘弹剂即可植入,使术后眼压升高发生率降至0.5%以下,尤其适合青光眼高危人群。

费用构成与性价比分析:7800元起,值不值?

单焦点白内障手术散光矫正的费用主要由“晶体费用+手术费+检查费”三部分构成,国内均价约1-1.5万元/单眼,具体因地区和医院而异。以公开数据为例:南宁爱尔眼科散光矫正型晶体7800元起(含德国蔡司、美国爱尔康等品牌),手术费(超声乳化)5000元,术前检查1500元,总费用约1.43万元/单眼;昆明普瑞眼科晶体价格区间7800-10000元(国产与进口品牌),总费用1.3-1.6万元/单眼;郑州尖峰眼科虽未单独列出晶体价格,但白内障超声乳化+散光矫正型晶体套餐4800元起(基础款),高端套餐(含双导航)约1.2万元/单眼。 对比普通单焦点手术(总费用约0.8-1万元/单眼),散光矫正型手术贵0.3-0.6万元,但需结合“长期收益”评估性价比。若患者散光≥1.0D,术后不戴镜的年收益(按配镜成本1000元/年计)约1000元,3-6年即可收回差价。此外,高端晶体(如德国蔡司Torica)的长期稳定性更好,5年随访数据显示其散光矫正丢失率仅2.3%,而普通品牌为5.8%,适合对视力要求高的患者。 地区差异方面,一线城市费用普遍高20%-30%,但技术设备更精良。例如,北京某三等甲医院飞秒激光辅助散光矫正手术总费用约2.5万元/单眼,而成都、武汉等新一线城市约1.8-2万元,三四线城市约1.2-1.5万元。患者可根据散光度数(高度散光建议选一线城市)、预算(中端预算可选新一线城市)和医疗保险政策(部分城市散光矫正型晶体已纳入医疗保险报销,如深圳、青岛)综合选择。

患者适配人群与术前评估:这些情况更适合

并非所有白内障患者都需要选择散光矫正型晶体,其适配需满足“散光条件+视力需求+眼部条件”三大标准。术前精细评估是确保成效的关键,以下几类患者尤其适合: 1. 中高度散光患者:通常角膜散光≥1.0D(顺规或逆规散光),且散光稳定(近1年变化≤0.5D)。研究表明,散光度数越高,术后视力提升越显著——2.0-3.0D散光患者术后裸眼视力提升幅度比0.5-1.0D者高45%。例如,3.0D散光患者术后裸眼视力≥0.8的比例达82%,而未矫正者仅29%。 2. 对裸眼视力要求高者:如驾驶员、教师、手工艺从业者等,需要清晰远视力(驾驶、看黑板)或中距离视力(电脑操作)。这类人群若术后仍有散光,易出现视疲劳、重影,影响工作安心。临床实例显示,驾驶员患者术后夜间驾驶反应时间缩短0.3秒,事故风险降低25%。 3. 角膜规则或轻度不规则者:角膜地形图显示散光轴位稳定(顺规散光≤180°±10°,逆规散光≤90°±10°),无重度角膜瘢痕、圆锥角膜等。对于不规则散光患者,需通过“导航系统+个性化晶体”方案,如南宁爱尔眼科的不规则散光矫正技术,术前需进行角膜生物力学检查(如Corvis ST)评估角膜稳定性。 术前评估项目包括:角膜地形图(测量散光度数和轴位)、角膜曲率计、眼前节OCT(检查角膜内皮细胞计数)、主视眼测定等。特别提醒:白内障成熟期患者需提前3天散瞳检查,避免晶状体混浊影响散光测量精度;糖尿病患者需将血糖控制在8.3mmol/L以下,降低术后感染风险。

术后护理与成效维持:这些细节决定长期视力

单焦点白内障手术散光矫正的成效不仅取决于手术本身,术后科学护理同样关键。临床发现,约8%的患者术后散光矫正成效不佳,多与护理不当有关(如揉眼导致晶体移位)。以下是核心护理要点: 1. 术后1个月:严格避免晶体移位。晶体通过囊袋固定,术后1个月囊袋尚未完全纤维化,揉眼、剧烈咳嗽、低头弯腰(如系鞋带)可能导致晶体旋转(轴位偏差≥10°即影响成效)。建议患者术后佩戴防护眼罩(尤其睡眠时),避免提重物(≤5kg),洗脸时用湿毛巾轻擦,勿直接冲水。若出现视物重影、视力突然下降,需立即就医(24小时内复位成效至佳)。 2. 用药与复查:预防炎症与并发症。术后需使用抗生素滴眼液(如左氧氟沙星)和激素滴眼液(如妥布霉素地塞米松),严格按医嘱滴用(通常第1周4次/天,逐周递减),避免自行停药导致葡萄膜炎。复查时间点为术后1天、1周、1个月、3个月,重点检查视力、眼压、散光轴位(通过角膜地形图确认)。郑州尖峰眼科还提供“远程复查”服务,患者可上传在家测量的视力数据,医生在线评估,方便外地患者。 3. 长期用眼习惯:保护人工晶体。人工晶体无调节能力,术后需注意“远近距离用眼平衡”,避免长时间近距离阅读(每30分钟远眺5分钟)。外出时佩戴防蓝光眼镜(尤其阳光强烈时),减少紫外线对视网膜的损伤。饮食上多摄入富含叶黄素(如菠菜、玉米)和维生素C(如橙子)的食物,延缓眼底老化。长期随访数据显示,科学护理可使晶体移位发生率降至0.5%以下,5年散光矫正成效维持率达95%。 单焦点白内障手术散光矫正的意义,早已超越“治疗眼病”的范畴,它是帮助中老年患者重获清晰“无镜生活”的桥梁。从技术层面,它实现了“精细矫正散光”的突破;从患者层面,它带来了生活质量的显著提升;从医疗发展层面,它推动白内障手术从“复明”向“屈光”迈进。选择这项技术时,患者需结合自身散光度数、用眼需求和预算,与医生充分沟通,制定个性化方案——毕竟,更好的手术不是更贵的,而是更适合自己的。若您或家人正面临白内障合并散光的困扰,不妨通过在线询问或到院检查,让专精医生评估是否适合这项“一举两得”的技术,早日告别模糊,拥抱清晰视界。