在近视率居高不下的当下“做近视手术”成了许多人摆脱眼镜的热门选择然而细心的人会发现身边不少眼科医生自己戴着眼镜甚至会建议亲友“谨慎考虑”手术2025年一则“欧美国内禁止激光近视手术”的传言更是引发热议而现实中经济条件优越的“有钱人”也特别少选择这类手术这背后究竟隐藏着哪些医学真相眼科医生不建议做近视眼手术并非否定技术进步而是基于对手术本质个体差异和长期风险的深度考量本文将从医学原理国内外监管人群选择等维度揭开眼科医生“劝退”近视手术的3大核心隐情为你提供一份理性决策的科普指南

为啥眼科医生不建议做近视眼手术:从医学本质看手术局限性

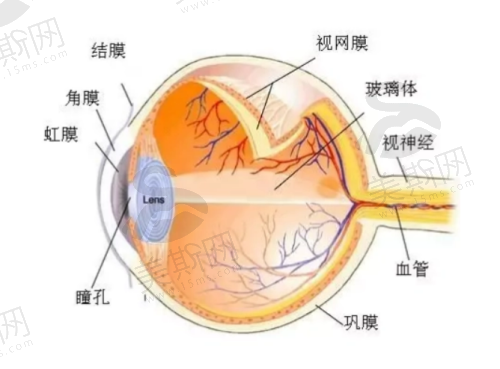

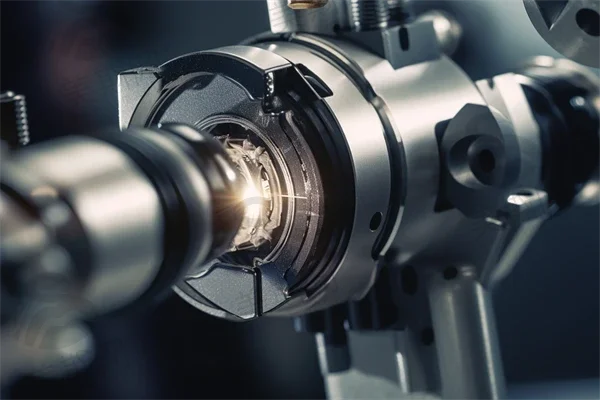

近视手术的本质是“矫正”而非“治愈”这是眼科医生强调的核心前提激光近视手术(如全飞秒半飞秒)通过切削角膜基质层改变屈光率相当于在角膜上“雕刻”一副恒久的“眼镜”;而ICL晶体植入则是在眼内植入人工晶体但无论哪种方式都无法改变近视导致的眼轴拉长视网膜变薄等病理变化贺瑞医师(山西省眼科医院屈光手术骨干医生完成超1.2万例全飞秒手术)在临床中常说:“手术能让你摘掉眼镜但不能阻止高度近视者未来出现视网膜脱离黄斑病变的风险”

个体差异导致手术风险不可忽视全飞秒手术要求角膜厚度≥500μm若患者角膜仅490μm且近视800度切削后剩余角膜基质层可能不足250μm大幅增加圆锥角膜风险2024年山西省眼科医院数据显示约12%的术前检查者因角膜条件不足被直接劝退而半飞秒虽适应范围更广(可矫正1200度以内近视)但制作角膜瓣时可能出现瓣移位褶皱术后5年内有0.3%的患者因外力撞击导致瓣复位不良这类实例让医生在推荐时格外谨慎

手术成效的“时效性”与“可逆性”缺失也是关键激光手术切削的角膜组织不可再生若术后出现视力回退(发生率约3%多见于度数不稳定者)二次手术难度极高相比之下ICL晶体植入虽可逆(费用30000-42000元/双眼)但属于内眼手术存在1%的感染风险眼科医生更倾向于告诉患者:“如果你的近视度数仍在每年增长超过50度或年龄未满18岁手术必须推迟——因为身体还没准备好承受这份‘恒久矫正’”

欧美为何禁止激光近视手术:监管差异下的风险警示

“欧美禁止激光近视手术”的说法虽有夸张但国内外监管标准的严苛程度远超国内美国FDA对激光近视手术的审批要求“10年以上长期安心性数据”而国内引进全飞秒SMILE技术仅14年(2011年引进)长期并发症数据仍在积累中2023年欧洲《屈光手术杂志》研究显示术后10年出现眩光夜间视力下降的患者占比达8.7%这一数据让欧洲医生对手术适应症把控更严格——仅推荐25-40岁度数稳定5年以上无干眼病史的患者

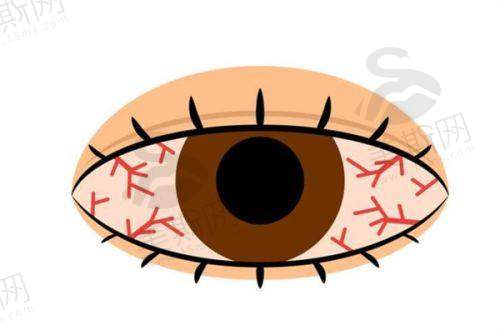

商业化推广与医疗本质的冲突在欧美受到严格限制德国规定“禁止医疗机构以‘摘镜自由’‘参军必备’等话术进行广告宣传”而国内部分机构为追求业绩将术前检查压缩至1小时(标准流程需2-3小时)甚至忽略角膜地形图中的早期圆锥角膜信号冯熠医师(ICL认证医师)指出:“我们曾接诊过在外院‘加急手术’的患者术前未做干眼评估术后6个月仍需依赖人工泪液这种实例让眼科医生不得不提醒大家‘慢下来’”

不同人种的眼部结构差异也是欧美谨慎的原因白种人角膜平均厚度比黄种人厚15-20μm且近视发生率较低(约20%)而亚洲人群近视率超50%高度近视占比更高2024年国内外眼科会议数据显示黄种人全飞秒术后角膜扩张风险是白种人的2.3倍因此欧美指南建议亚裔患者术前必须进行Corvis ST角膜生物力学检查这一项目在国内部分基层医院仍未普及导致医生对手术推荐更为保守

为什么有钱人特别少做近视眼手术:高端人群的健康决策逻辑

经济条件优越者更倾向于选择“可逆性”方案ICL晶体植入因保留角膜完整性可随时取出成为高收入群体的优选(山西省眼科医院ICL手术患者中30%家庭年收入超50万元)一位企业高管的选择颇具代表性:“我宁愿花4万元做ICL也不愿用激光手术赌未来——万一10年后有更精良的技术呢?”这种对“医疗选择权”的保留让有钱人在摘镜方式上更从容

高端人群更注重“隐性成本”与“长期健康管理”戴一副蔡司臻锐镜片(约6000元)虽每年需更换但可避免手术风险;而术后若出现干眼症长期使用进口人工泪液(如Restasis约300元/月)的成本并不低于配镜更关键的是许多高收入者因工作需要频繁熬夜使用电子设备干眼症发生率比普通人群高40%这正是激光手术的禁忌症之一眼科医生常对这类人群说:“你的眼睛处于‘亚健康’状态手术可能让干眼雪上加霜”

对医疗信息的深度掌握让他们更理性有钱人往往能接触到国内外全新研究如2024年《自然·医学》子刊指出“长期近距离用眼可能导致术后视力回退风险增加”这让需要长期伏案工作的企业家律师等群体选择暂缓手术相比之下学生群体更易被“术后第二天即可用眼”的宣传吸引却忽略了医生强调的“术后3个月内避免熬夜”的医嘱

国内不提倡做近视眼手术吗:政策导向与医疗规范解读

国内并非“不提倡”近视手术而是严格规范手术适应症与机构资质2023年国内卫健委发布《屈光手术规范》明确要求“开展全飞秒手术的医师需累计完成500例以上飞秒手术”“术前检查必须包含角膜厚度角膜地形图干眼分析等18项指标”这一规范的目的不是限制手术而是杜绝“全民摘镜”的盲目热潮——数据显示2024年国内因术前检查不规范导致的手术并发症较2020年下降62%说明政策正在发挥积极作用

医疗保险政策的“冷处理”传递出理性信号近视手术属于美容性医疗项目不在医疗保险报销范围内这一设定本身就是一种“提醒”:手术应基于个人需求而非医疗必需山西省眼科医院数据显示全飞秒手术自费比例达100%(18000-22000元/双眼)半飞秒12000-15000元/双眼这种经济门槛客观上筛选了真正有需求的人群避免冲动消费

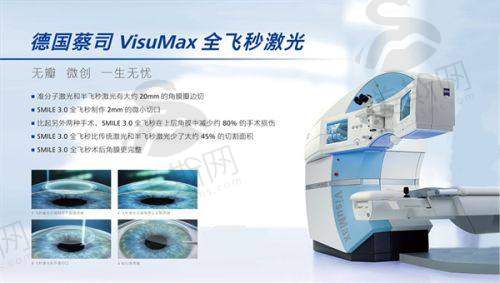

基层医院的技术限制也影响推广节奏卫健委规定“县级医院原则上不开展全飞秒手术”目前国内仅300余家医院具备全飞秒设备(德国蔡司VisuMax 800约1500万元/台)这种“技术下沉”的谨慎正是为了避免基层医院因经验不足导致并发症眼科医生常说:“国内的态度特别明确——适合的人在合规机构做比盲目推广更重要”

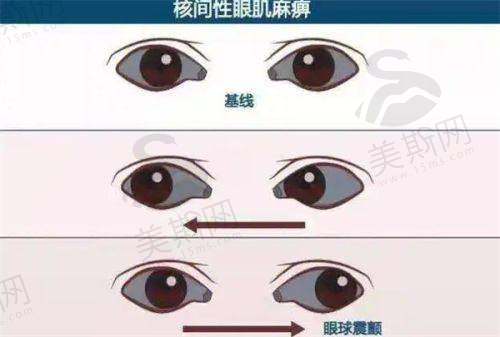

全飞秒与半飞秒的隐藏风险:眼科医生不推荐的技术考量

全飞秒的“微创优势”下藏着“矫正局限”其2mm微小切口(传统半飞秒为20mm)虽使术后干眼发生率降低75%(山西省眼科医院数据)但无法像半飞秒那样进行个性化切削——高度散光(>300度)或不规则散光患者全飞秒术后视觉质量达标率仅82%而半飞秒可达95%贺瑞医师解释:“全飞秒像‘标准化生产’半飞秒像‘手工定制’复杂情况后者更可靠”

半飞秒的“角膜瓣风险”长期存在尽管技术已成熟但术后10年内仍有0.5%的患者出现瓣边缘溶解(多与慢性炎症相关)2024年一则实例引发关注:某患者术后5年因佩戴角膜接触镜不当导致角膜瓣感染更终视力降至0.3这种“远期风险”让医生在推荐时会特别询问患者“是否有揉眼习惯”“是否从事对抗性运动”

两种术式共同的“术后管理”痛点不容忽视无论全飞秒还是半飞秒术后都需使用抗生素(左氧氟沙星)和人工泪液(玻璃酸钠)1-3个月费用约300元/月部分患者因未坚持用药导致角膜上皮愈合延迟(发生率约2%)更值得注意的是术后眩光在夜间驾驶时发生率达15%这让需要频繁夜间出行的患者不得不重新配镜违背了“摘镜”初衷

哪些人群被眼科医生明确劝退:术前检查的关键指标

角膜条件不达标者首当其冲角膜厚度<480μm(全飞秒)或<450μm(半飞秒)角膜地形图显示“不对称散光”存在圆锥角膜家族史的人群被直接排除在激光手术之外山西省眼科医院2024年数据显示角膜厚度不足是劝退患者的首要原因(占比43%)曾有一位22岁大学生近视600度但角膜仅460μm坚持要求手术更终被贺瑞医师拒绝:“我不能为了满足你的愿望让你未来面临失明风险”

眼部活动性疾病患者严禁手术急性结膜炎角膜炎干眼症(泪液分泌量<5mm/5min)葡萄膜炎等患者需治愈后才能评估手术可能特别是干眼症患者激光手术会切断角膜神经末梢导致泪液分泌进一步减少——术前干眼评估异常者术后重度干眼发生率高达35%远高于普通人群的5%

全身疾病与特殊时期人群也在禁忌之列糖尿病患者血糖控制不佳时角膜愈合能力下降术后感染风险增加3倍;妊娠期哺乳期女性因激素变化近视度数可能波动需结束哺乳后6个月再手术;而瘢痕体质者角膜瓣愈合可能出现不规则增生影响视觉质量这些“硬指标”的存在正是眼科医生“不建议”的科学依据

近视手术的长期后遗症争议:20年临床数据的冷思考

近视手术的“长期安心性”仍在验证中激光近视手术自1990年代引入国内全飞秒SMILE技术2011年才在国内开展更长随访数据不足20年2023年《中华眼科杂志》回顾性研究显示术后10年患者中12.3%出现不同程度的角膜内皮细胞密度下降(正常人为2800-3200个/mm²术后可能降至2500个/mm²以下)虽未影响视力但长期影响未知

年龄增长带来的“老花眼叠加效应”常被忽视近视手术矫正的是当前度数而40岁后老花眼不可避免一位35岁时做全飞秒手术的患者45岁时可能需要佩戴+150度老花镜且因角膜已被切削无法通过二次手术同时矫正近视和老花这种“中年视觉困境”让医生建议“35岁以上患者谨慎选择”

个体修复差异导致的“成效落差”影响满意度98.7%的患者术后视力达1.0以上(山西省眼科医院数据)但“1.0”不代表“视觉质量理想”部分患者术后出现对比敏感度下降(看物体边缘模糊)色觉偏差(尤其夜间)这些问题虽不影响日常生活却让对视力要求极高的职业(如飞行员画家)从业者感到困扰正如冯熠医师所说:“手术成效就像穿鞋合不合脚只有自己知道医生能做的是帮你选对尺码而不是确保所有人都觉得‘舒服’”

2025年近视手术决策指南:眼科医生建议这样做

如果你仍希望通过手术摘镜严格的术前检查是第一道防线选择开展手术超10年的三等甲医院(如山西省眼科医院)完成角膜厚度角膜地形图波前像差等20余项检查(费用200-500元)让医生评估“手术收益是否大于风险”记住:“能做”不代表“该做”适合别人的术式不一定适合你

优先考虑可逆性方案若经济条件允许(预算3万元以上)ICL晶体植入是更安心的选择——尤其适合高度近视(>800度)角膜偏薄或未来可能出现眼部疾病的人群其紫外线防护功能(瑞士STAAR公司Collamer晶体)还能减少白内障风险一举两得

术后长期管理比手术本身更重要遵循医嘱使用眼药水(至少1个月)避免揉眼(3个月)控制近距离用眼时间(每小时休息10分钟)并定期复查(术后1天1周1月3月半年)山西省眼科医院提供术后3次免费复查后续每次50元这笔“时间成本”是确保手术成效的关键

结语:理性看待近视手术,健康比“摘镜”更重要

为啥眼科医生不建议做近视眼手术答案并非“手术不好”而是“手术有边界”它是一项成熟的技术但不是适合所有人的“万能钥匙”——欧美国内的严格监管有钱人的谨慎选择国内政策的规范引导共同指向一个核心:近视手术应是“个性化医疗决策”而非“潮流消费”

如果你正考虑手术请先问自己三个问题:“我的近视度数稳定了吗?”“我的角膜条件允许吗?”“我能接受可能的长期风险吗?”若答案不确定不妨先到正规医院做一次全方面检查——山西省眼科医院等三等甲机构提供专精询问让医生用20年临床经验为你分析利弊记住:眼睛是“终身器官”一次冲动的决定可能需要用未来几十年的健康去承担与其追逐“摘镜自由”不如先拥抱“理性选择”的智慧