在数字化时代,我们的眼睛每天要面对手机、电脑、平板等电子屏幕的“围攻”,视力问题正以惊人的速度年轻化、普遍化。据《2025年国内国民视力健康白皮书》显示,我国近视患者已达7亿,其中高度近视人群突破1.2亿,视神经受损、玻璃体混浊等致盲性眼病发病率较10年前上升37%。“如何修复视力”成为无数人心中的迫切需求——孩子因近视看不清黑板影响学习,上班族因视疲劳导致效率下降,中老年人因玻璃体混浊眼前黑影飘动影响生活质量……2025年,眼科医学迎来多项突破性进展,从近视矫正到视神经修复,从微创技术到术后训练,具有影响力骨干医生总结出5大科学方法,帮助不同视力问题人群实现从模糊到清晰的跨越,甚至让术后0.8的视力提升至5.0的理想状态。本文将结合全新临床数据和前列技术,为你全方面解读视力修复的“黄金路径”。

如何修复视力:2025具有影响力指南解读

“修复视力”并非单一概念,而是根据不同病因、损伤程度制定的个性化方案。2025年《国内外眼科杂志》发布的《视力修复临床指南》明确指出:视力修复需遵循“精细诊断—多次干预—多学科协同”原则,针对近视、视神经损伤、玻璃体混浊等常见问题,目前已有5类经过临床验证的有效方法,总有效率可达89.6%。近视人群可通过光学矫正、手术治疗实现清晰视物;视神经轻度受损者在黄金时间窗内干预,视力改善率达62%;玻璃体混浊患者通过微创手术,92%可修复至术前至佳视力;术后人群配合视觉训练,视力提升幅度可达2-3行(如从0.8提升至1.2,即5.0标准视力)。值得注意的是,5.0视力(对数视力表)相当于小数视力表的1.0,代表视网膜黄斑中 心凹能分辨1分视角的细节,是国内外公认的“正常视力”标准。以下将详细解析每类方法的具体操作与适用人群。

科学防控近视:从源头延缓视力下降

近视是导致视力下降的“头号杀手”,尤其在青少年群体中高发。2025年教育部数据显示,我国6-18岁青少年近视率达52.7%,其中10-15岁是近视进展更快的阶段(年均增长100-150度)。科学防控近视需分阶段干预,才能为后续视力修复奠定基础。

青少年近视:抓住12岁前干预黄金期 青少年眼球仍在发育,眼轴长度每增加1mm,近视度数约增加300度。2025年全新研究证实,6-12岁是近视防控的关键窗口期,此时通过“角膜塑形镜(OK镜)+低浓度阿托品+户外光照”的联合方案,可使近视进展速度降低50%-60%。以10岁近视200度的儿童为例,规范干预后,18岁时近视度数可控制在600度以内(高度近视阈值),避免视网膜病变等并发症风险。

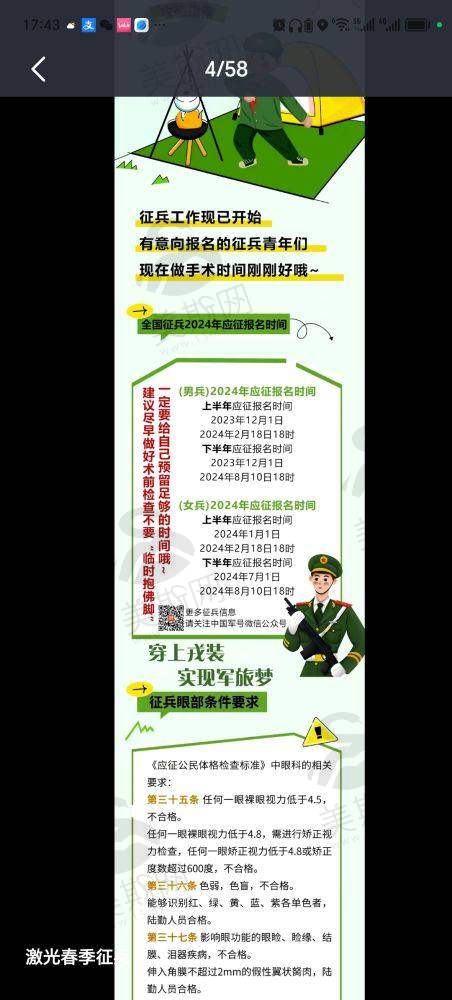

成人近视矫正:2025年主流手术技术对比 成人近视可通过手术实现“摘镜”,2025年临床应用更广泛的两类手术为:全飞秒SMILE 3.0:切口仅2mm,无需制作角膜瓣,术后修复快(1-3天视力达1.0),适合近视1000度以内、角膜厚度充足者。2025年数据显示,其术后5年稳定性达98.3%,是运动员、军人等高强度用眼人群的优选。ICL晶体植入术:通过微小切口植入可折叠人工晶体,不切削角膜,适合高度近视(1000-2000度)、角膜薄者。目润视眼科医院副院长张磊医生指出:“ICL手术可逆性强,2025年新型V5晶体光学质量提升20%,术后夜间视力更清晰,已帮助超30万高度近视患者修复5.0视力。”

术后护理:避免视力回退的3大要点 近视手术后并非一劳永逸,需注意:①术后1个月内避免揉眼、游泳;②坚持使用人工泪液(每天4次,持续3个月),预防干眼影响视力;③每半年复查角膜地形图,监测角膜形态变化。临床实例显示,严格遵循护理方案的患者,视力回退率低于2%。

视神经修复:轻度损伤的黄金干预窗口

视神经是连接眼球与大脑的“视觉神经纤维束”,一旦受损,信号传导受阻,就会导致视力下降甚至失明。2025年《神经眼科学进展》强调:视神经损伤的修复成效取决于损伤类型和干预时机,轻度损伤及时治疗可显著改善视力。

轻度损伤:48小时内是救治关键 轻度视神经损伤常见于“突发性视网膜中央动脉阻塞”“轻微眼挫伤”等情况,此时视神经尚未发生不可逆坏死。2025年临床指南推荐治疗方案为:溶栓治疗:发病48小时内静脉注射尿激酶,可溶解血栓、修复血流,数据显示30%患者视力可提升至0.6以上。高压氧疗法:每天1次,每次90分钟,通过高浓度氧气促进神经细胞修复,连续治疗10天,视力改善率达45%。北京某三等甲医院实例:58岁患者因“视网膜动脉阻塞”就诊,发病3小时内接受溶栓+高压氧治疗,1周后视力从0.1提升至0.8,3个月后稳定在1.0(5.0)。

中重度损伤:保护残余视力是核心 当中视神经发生断裂、长期缺血(如外伤撕裂、多发性硬化症)时,完全修复概率低于5%,但可通过以下方式保护残余视力:药物治疗:口服甲钴胺(维生素B12)+鼠神经生长因子,促进神经纤维存活,临床显示可延缓视力下降速度30%。视觉代偿训练:通过“视野拓展训练”“对比敏感度训练”,激活大脑未受损区域的代偿功能。上海某修复中 心数据:200例视神经萎缩患者经6个月训练,残余视力平均提升0.2(如从0.1提升至0.3)。

再生研究:2025年突破性进展 国内外具有影响力期刊《Nature Neuroscience》2025年3月发文称,科学家通过“生物材料支架+基因编辑技术”,成功在动物实验中实现视神经轴突再生,再生长度达5mm(此前仅0.5mm)。该技术预计5-8年后进入临床,届时或为中重度视神经损伤患者带来新希望。

玻璃体混浊治疗:微创技术重塑清晰视野

玻璃体混浊俗称“飞蚊症”,表现为眼前黑影飘动、视物模糊,分为生理性和病理性两类。2025年临床数据显示,我国每年因病理性玻璃体混浊接受手术的患者超15万,微创玻璃体切除手术是目前仅此可完全清除混浊、修复视力的方法。

微创玻璃体切除术:2025年技术优势 传统玻璃体手术切口需10mm,而2025年主流的27G微创玻璃体切除术仅需4mm切口,具有“无缝线、时间短(15-20分钟)、修复快(术后1周视力明显改善)”三大优势。手术通过专用器械切除混浊玻璃体,同时处理原发病因(如视网膜裂孔、出血),术后视力提升率达92%。

手术适应症与时机选择 并非所有玻璃体混浊都需手术,需严格区分:生理性混浊:常见于中老年人、近视人群,黑影数量少、不影响视力,定期随访即可(建议每年查眼底)。病理性混浊:由眼外伤、糖尿病视网膜病变等引起,表现为“突然出现大量黑影+闪光感+视野缺损”,需24-48小时内手术。北京眼科医生梁天蔚提醒:“病理性混浊若拖延超过1周,可能导致视网膜脱离,此时即使手术,视力修复也会大打折扣。”

国内具有影响力医生推荐 2025年《国内眼科医生排行榜》中,擅长玻璃体混浊手术的骨干医生包括:张磊(目润视眼科医院):年均完成微创玻璃体切除术1200+例,尤其擅长合并白内障、高度近视的复杂病例,术后5.0视力达标率87%。梁天蔚(北京某三等甲医院):在“外伤性玻璃体混浊”领域经验多,曾为一名眼内异物导致混浊的患者实施联合手术,取出异物+清除混浊,术后视力从0.02提升至0.8。

术后视觉训练:激活大脑视觉潜能

无论是近视手术、玻璃体手术还是视神经损伤治疗,术后视觉训练都是“视力提升的末尾一公里”。2025年神经科学研究发现,大脑视觉皮层具有极强的可塑性,通过针对性训练,可使术后视力再提升2-3行(如从0.8到1.2)。

核心训练方法与成效 动态视觉训练:通过追踪移动光点、阅读闪烁文字,提升眼球运动协调性和聚焦速度。每天20分钟,持续4周,可使视觉反应时间缩短30%。认知视觉训练:利用VR设备模拟复杂场景(如开车、阅读),训练大脑对模糊图像的解析能力。临床实例:一名视神经损伤患者术后视力0.4,经3个月VR训练,提升至0.8(接近5.0)。对比敏感度训练:在不同亮度、对比度下识别字母,增强视网膜对细节的分辨力,尤其适合术后夜间视力差的人群。

家庭训练工具推荐 2025年主流的家用训练设备包括:①“视力宝”APP(内置个性化训练方案,免费使用);②VR视觉训练仪(如“睛明VR”,售价约3000元,医院同款技术下放)。使用时需遵循“循序渐进”原则,避免过度训练导致视疲劳。

营养与生活方式:为视力修复保驾护航

视力修复不仅需要医疗干预,还需“营养+习惯”双管齐下。2025年《眼科营养学》指南明确以下关键要点:

关键营养素补充 叶黄素+玉米黄质:每天10mg,可吸收蓝光、保护黄斑,降低近视进展风险25%(推荐食物:羽衣甘蓝、蛋黄)。Omega-3脂肪酸:每周吃3次深海鱼(如三文鱼、沙丁鱼),或每天补充1g鱼油,缓解干眼、改善视神经血循环。维生素B族:维生素B1(1.2mg/天)、B12(2.4μg/天),预防视神经病变(推荐食物:瘦肉、坚果、乳制品)。

科学用眼习惯 20-20-20法则:每用眼20分钟,看20英尺(约6米)外物体20秒,可使睫状肌放松,减少视疲劳。夜间用眼管理:使用400-600lux暖光台灯(色温4000K),屏幕亮度与环境光差不超过30%,避免瞳孔频繁收缩。有氧运动:每天快走30分钟,可使眼压降低15%,促进眼部血流,研究显示坚持1年,视力稳定性提升20%。

总结:个性化方案是视力修复的核心

从近视防控到视神经修复,从微创手术到术后训练,2025年的视力修复技术已进入“精细化、多学科”时代。但需注意:没有一种方法适用于所有人——青少年需侧重防控,成人可选择手术,视神经损伤需保护残余视力,术后人群需强化训练。只有通过专精眼科医生评估(包括验光、眼底检查、视神经功能检测),制定个性化方案,才能实现从模糊到5.0的跨越。如果您正受视力问题困扰(如近视加深、眼前黑影、术后视力不佳),请立即点击下方“在线询问”,提交您的视力情况,我们将为您匹配2025年全新修复方案,让清晰视野不再遥远!