“一定要拔牙吗?”这是特别多人面对牙齿问题时更常问的一句话。在口腔诊疗中,拔牙常常被视为“终极解决方案”,但事实上,拔牙并非应对所有牙齿问题的“万能钥匙”。无论是乳牙滞留的孩子、需要牙齿矫正的青少年,还是被智齿反复折磨的成年人,拔牙的必要性都需要结合具体病情、口腔功能需求及治疗目标综合判断。拔牙的核心目的是解决牙齿问题对口腔健康、功能及美观的影响,但随着口腔医疗技术的发展,保守治疗、修复重建、正畸干预等手段越来越成熟,许多曾经“必须拔”的牙齿如今可以通过更温和的方式保留。本文将围绕乳牙滞留、牙齿矫正、智齿阻生、牙疼、牙齿松动、全口修复等常见场景,详细解析“一定要拔牙吗”的答案,帮助读者科学认识拔牙的必要性,避免盲目拔牙或延误治疗。

一定要拔牙吗

拔牙并非口腔问题的“仅此解”,而是需要根据牙齿病变类型、重度程度及患者口腔整体状况“个性化决策”的治疗手段。从医学角度看,拔牙的核心原则是:当牙齿病变已无法通过保守治疗(如补牙、根管治疗、牙周治疗等)保留,或牙齿存在明确危害(如反复感染、压迫邻牙、影响功能),且保留会对口腔健康造成更大风险时,才考虑拔除。反之,若牙齿仍有保留价值,或通过修复、矫正等手段可修复功能,则应优先选择非拔牙方案。

例如,一颗重度龋坏的牙齿,若龋坏未累及牙根且牙槽骨条件良好,通过根管治疗+牙冠修复即可修复咀嚼功能,无需拔除;而若龋坏已导致牙根纵裂、牙槽骨重度吸收,无法通过治疗保留,则必须拔除。这种“保留优先,拔除为辅”的理念,已成为现代口腔医学的共识。据《国内口腔健康发展报告(2024)》数据显示,近年来我国口腔门诊中“可保留牙齿的保守治疗率”较10年前提升了37%,盲目拔牙的比例显著下降,这也印证了“拔牙需谨慎”的必要性。

判断是否需要拔牙,还需结合口腔功能评估。牙齿的核心功能包括咀嚼、咬合、发音和美观,医生会通过口腔检查、X线片、CBCT等手段,评估病变牙齿对这些功能的影响。例如,一颗松动的牙齿,若松动度较轻(Ⅰ度松动)且牙周炎症可控,通过牙周夹板固定+牙周治疗后,仍能修复一定咀嚼功能,则无需拔除;但若松动度达Ⅲ度,且伴随牙槽骨吸收超过根长2/3,无法承受咀嚼压力,拔除后进行修复反而能提升生活质量。

乳牙滞留一定要拔牙吗

儿童换牙期的“乳牙滞留”是家长更常遇到的问题,许多家长看到孩子出现“双排牙”(恒牙已萌出,乳牙未脱落)就焦虑不已,担心“必须拔牙”。其实,乳牙滞留是否需要拔除,取决于恒牙萌出状态、乳牙松动程度及口腔健康风险。

恒牙已萌出、乳牙未脱落(双排牙)时需及时拔除。当恒牙在乳牙舌侧或唇侧萌出,乳牙仍稳固未脱落,会导致恒牙萌出位置异常,形成“双排牙”,此时乳牙占据了恒牙的生长空间,可能引发牙齿拥挤、错位,甚至影响咬合关系。临床数据显示,此类情况若不及时拔除滞留乳牙,约75%的恒牙会出现不同程度的错位,后续需正畸矫正的概率增加40%。例如,6岁男孩小明,下前牙区恒牙已萌出,乳牙未脱落,形成明显双排牙,X线片显示恒牙牙根已发育1/2,医生在局麻下拔除滞留乳牙,3个月后复查发现,恒牙在自然萌出力量下逐渐调整至正常位置,避免了后续复杂的正畸治疗。

恒牙未萌出、乳牙稳固且无龋坏可暂时观察。若孩子超过换牙年龄(如10岁后),恒牙仍未萌出,乳牙无松动、无龋坏,且咬合功能正常,可暂时保留乳牙。这类“迟萌恒牙”可能因发育较晚,乳牙仍能承担咀嚼功能,过早拔除可能导致邻牙倾斜、间隙缩小,反而影响未来恒牙萌出。此时医生会通过X线片评估恒牙胚状态,若恒牙胚存在且发育正常,可定期观察(每3-6个月复查一次),等待恒牙自然萌出;若恒牙胚缺失,乳牙可作为“功能牙”长期保留,必要时通过修复手段维持牙列完整。

乳牙龋坏重度但恒牙未萌出,优先选择保守治疗。部分乳牙因龋坏导致牙冠破坏,但恒牙尚未萌出,此时若直接拔除,可能导致邻牙移位、咬合紊乱。医生通常会选择根管治疗或预成冠修复,保留乳牙牙根,维持间隙和咀嚼功能,直至恒牙萌出后乳牙自然脱落。例如,5岁女孩乳牙龋坏至牙根,X线片显示恒牙胚距离萌出还有1-2年,医生对乳牙进行根管治疗后做预成冠修复,2年后恒牙正常萌出,乳牙顺利脱落,避免了间隙丧失。

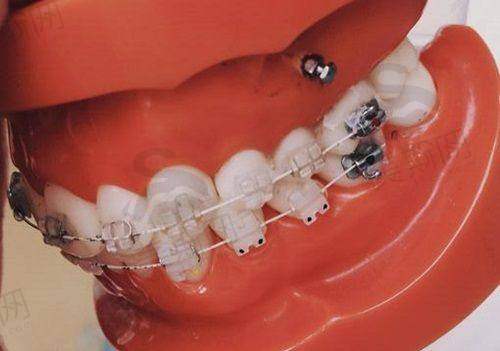

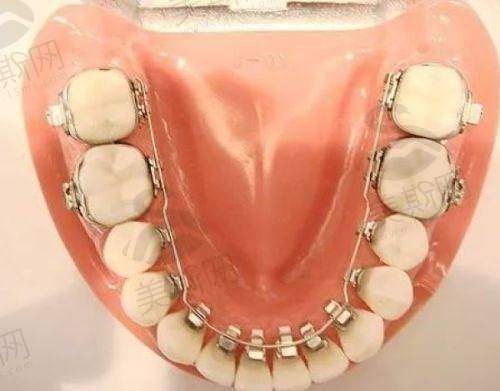

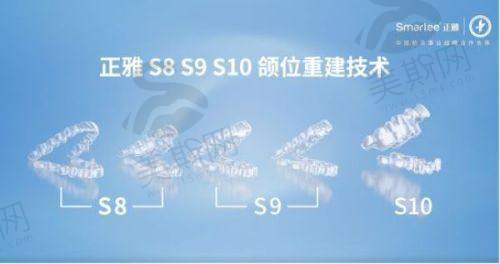

牙齿矫正一定要拔牙吗

“矫正牙齿一定要拔牙吗?”这是正畸询问中患者更关心的问题之一。事实上,正畸拔牙的核心目的是解决“牙量大于骨量”的矛盾(即牙齿数量多、牙槽骨空间不足),通过拔牙获得间隙,排齐牙齿、改善咬合和面型。但并非所有矫正都需要拔牙,约60%-70%的正畸患者可通过非拔牙方案(如扩弓、片切、推磨牙向后等)获得足够间隙。

这三种情况矫正大概率需要拔牙。根据中华口腔医学会正畸专精委员会2024年临床指南,以下情况通常需要拔牙矫正:一是牙列拥挤度Ⅱ-Ⅲ度,即牙齿重度排列不齐,拥挤间隙超过8mm,此时非拔牙方案无法获得足够空间排齐牙齿,拔牙可协调牙量与骨量,降低矫正后复发风险;二是面部前突(龅牙),尤其是双颌前突或上颌前突患者,需通过拔牙间隙内收前牙,改善唇倾度,使面部侧貌更美观,临床数据显示,拔牙矫正可使前牙内收3-5mm,面型突度改善率达85%以上;三是重度咬合异常,如下颌后缩导致的深覆合深覆盖(上前牙覆盖下前牙超过5mm),或反颌(地包天)伴随牙列拥挤,需拔牙调整后牙咬合关系,确保矫正后“尖窝交错”,提升咀嚼效率。

非拔牙矫正的适用场景。对于牙列轻度拥挤(间隙不足4mm)、面部轮廓协调、咬合关系基本正常的患者,可优先选择非拔牙方案。例如,通过扩弓治疗(扩大牙弓宽度和长度),儿童患者可利用生长发育潜力,上颌扩弓可获得3-6mm间隙;片切(邻面去釉),对牙齿邻面进行微量打磨(每颗牙0.2-0.5mm),累计获得2-4mm间隙,适用于牙冠较大、邻面无龋坏的患者;推磨牙向后,通过矫治器将后牙向远中移动,获得5-8mm间隙,尤其适合青少年患者(12-15岁,颌骨仍有生长空间)。13岁患者小李,牙列轻度拥挤(间隙不足3mm),面型正常,医生通过扩弓+片切联合治疗,6个月后排齐牙齿,无需拔牙,矫正成效自然。

正畸拔牙的“保功能、保美观”原则。即使需要拔牙,医生也会遵循严格原则:优先拔除“功能次要牙”(如第一前磨牙,咀嚼功能占比仅15%)和“病损牙”(如龋坏牙、根尖周炎牙),避免拔除门牙、尖牙(虎牙)和恒磨牙(承担60%以上咀嚼功能)。拔牙通常上下左右对称(如拔除4颗第一前磨牙),确保牙列中线对齐、咬合平衡。矫正结束后,拔牙间隙会通过牙齿移动完全关闭,不会留下“牙缝”,且牙齿排列整齐后更易清洁,可降低龋齿和牙周病风险,长期来看对口腔健康更有利。

智齿阻生一定要拔牙吗

智齿(第三磨牙)因萌出时间晚(17-26岁)、位置靠后,常出现萌出不全、倾斜、水平阻生等问题,被许多人视为“口腔隐患”。但“智齿阻生一定要拔牙吗?”答案是否定的,需结合智齿位置、功能及是否引发病变综合判断。

这四类阻生智齿建议预防性拔除。据《口腔颌面外科学》(第8版)数据,约85%的阻生智齿存在潜在危害,以下情况需及时拔除:一是反复引发冠周炎,智齿周围牙龈形成盲袋,食物残渣堆积易导致细菌感染,出现牙龈肿痛、张口受限,甚至面部肿胀、发热,每年发作2次以上的患者,不拔牙可能导致炎症反复发作,甚至引发颌骨骨髓炎;二是压迫邻牙导致龋坏或牙根吸收,水平阻生的智齿会顶着第二磨牙(口腔内更重要的功能牙之一),导致第二磨牙远中邻面龋坏(刷牙难以清洁),或压迫第二磨牙牙根吸收,重度时需同时拔除两颗牙,临床实例显示,此类患者若及时拔除阻生智齿,可使第二磨牙龋坏风险降低90%;三是形成含牙囊肿或肿 瘤,阻生智齿周围可能形成囊肿(如牙源性角化囊肿),随时间增大压迫颌骨,导致骨吸收、面部畸形,需尽早手术拔除智齿并刮除囊肿;四是正畸治疗需要,为避免智齿萌出推挤前牙导致矫正后复发,正畸医生常建议在矫正前或矫正中拔除智齿,尤其对于牙列拥挤、前突的患者,拔除智齿可稳定正畸成效。

位置正、有功能、无病变的智齿可保留。少数智齿萌出位置正常(垂直萌出)、咬合关系良好(能与对颌智齿正常咬合)、且能有效清洁(刷牙可刷到),此类智齿可作为“备用牙”保留,承担咀嚼功能。例如,25岁患者小王,智齿完全萌出,与对颌牙咬合正常,口腔卫生良好,无任何不适,医生建议定期检查(每年一次),无需拔除。此外,若第二磨牙因龋坏或牙周病缺失,位置正常的智齿可通过正畸牵引或修复手段(如冠修复)替代第二磨牙功能,避免长期缺牙导致邻牙倾斜。

拔智齿的“黄金年龄”与术后护理。智齿拔除的至佳年龄为16-25岁,此时智齿牙根尚未完全形成(根长1/2-2/3),拔除难度低、创伤小、修复快,且不易引发邻牙病变。超过30岁后,智齿牙根可能与下颌神经管粘连,拔除风险增加。拔智齿后需注意:咬紧棉卷30-60分钟止血,24小时内不漱口、不刷牙、不吐口水,避免剧烈运动,饮食以温凉软食为主(如粥、面条),按医嘱服用抗生素(如甲硝唑+阿莫西林)预防感染。若出现拔牙后3天仍剧烈疼痛、口腔异味、发热等,需及时就医,排除干槽症(发生率约2%-5%,及时处理可治愈)。

牙疼难忍一定要拔牙吗

“牙疼不是病,疼起来要人命”,许多人在牙疼难忍时会直接要求“拔牙止痛”,但牙疼的原因多样,龋齿、牙髓炎、牙周炎、根尖周炎等都可能导致疼痛,其中多数情况可通过保守治疗保留牙齿,仅少数重度病例需要拔牙。

牙髓炎/根尖周炎导致的牙疼,根管治疗可保留牙齿。牙齿内部有牙髓(神经、血管),当龋坏波及牙髓,会引发牙髓炎,表现为自发性疼痛、夜间痛、冷热刺激痛;若炎症进一步发展至牙根尖,会导致根尖周炎,出现咬合痛、牙龈肿胀。此时特别多人以为“牙神经坏了必须拔”,实则通过根管治疗(清除感染牙髓,填充根管,修复牙冠)可保留牙齿。临床数据显示,90%以上的牙髓炎/根尖周炎患牙通过根管治疗后可修复咀嚼功能,使用寿命达10年以上。35岁患者张女士,右下后牙剧烈疼痛3天,无法咬合,检查发现是深龋导致的急性根尖周炎,医生为其进行根管治疗,消除炎症后做牙冠修复,治疗后1年复查,患牙功能良好,无疼痛不适。

智齿冠周炎急性期先消炎,炎症控制后评估是否拔牙。智齿周围牙龈发炎肿痛时,急性期拔牙可能导致炎症扩散,引发败血症等重度并发症。正确处理方式是:局部冲洗上药(用生理盐水、双氧水冲洗盲袋,清除食物残渣),口服抗生素(如甲硝唑+头孢)控制感染,待炎症消退(约1-2周)后,再评估智齿是否需要拔除。若智齿位置异常、无功能,建议炎症消退后拔除,避免复发;若智齿位置正常,可切除多余牙龈,消除盲袋,保留智齿。

重度龋坏导致牙冠缺失、牙根纵裂的患牙需拔除。当牙齿龋坏至只剩残根,或牙根发生纵裂(从牙根高端裂至根尖),此时牙齿已无保留价值,保守治疗无法修复功能,且残根易反复感染,需及时拔除。例如,60岁患者李先生,左下后牙龋坏多年,牙冠完全缺失,X线片显示牙根纵裂,伴随根尖周炎,医生建议拔除残根,3个月后进行种植牙修复,修复了咀嚼功能。需要注意的是,即使是“必须拔”的牙疼患牙,也需在炎症控制后拔除,避免急性炎症期手术风险。

牙齿松动一定要拔牙吗

牙齿松动是牙周病、外伤、咬合创伤等多种因素导致的常见症状,特别多人认为“牙齿松了就保不住了,必须拔”,但事实上,多数松动牙通过针对性治疗可修复稳固,无需拔除。

牙周炎导致的松动牙,牙周治疗可改善稳固度。牙周炎是牙齿松动的主要原因(占比70%以上),因牙菌斑、牙结石堆积引发牙龈发炎、牙槽骨吸收,导致牙齿支持力不足。对于轻度松动(Ⅰ度松动:松动幅度<1mm)和中度松动(Ⅱ度松动:松动幅度1-2mm)的牙齿,通过牙周基础治疗(洗牙、龈下刮治)清除牙结石,控制炎症,配合牙周夹板固定(将松动牙与邻牙连接,分散咬合力),6-8周后牙齿稳固度可明显提升。据中华口腔医学会牙周病学专精委员会调查,60%的Ⅱ度松动牙通过规范牙周治疗后可保留5年以上,咀嚼功能基本修复。

外伤导致的松动牙,及时固定多数可保留。运动、意外撞击导致的牙齿松动,若牙根未折断,应立即就医进行复位固定(用牙弓夹板或树脂粘接将松动牙固定在邻牙上),固定时间4-8周,期间避免用患牙咀嚼硬物。临床数据显示,90%以上的外伤性松动牙(无根折)经固定后可修复稳固,牙髓活力正常。18岁学生小陈,打篮球时撞松上前牙,2小时内就医,医生复位后用树脂夹板固定,6周后拆除夹板,牙齿稳固,1年后复查牙髓活力正常,无松动。

Ⅲ度松动且牙槽骨吸收超过根长2/3的患牙需拔除。当牙齿松动幅度>2mm(Ⅲ度松动),X线片显示牙槽骨吸收至根尖1/3以下,牙齿已无法承受咀嚼压力,保留会导致咬合疼痛、邻牙负担加重,此时需拔除后进行修复(如种植牙、活动义齿)。例如,70岁患者王大爷,全口多颗牙齿Ⅲ度松动,牙槽骨重度吸收,医生评估后拔除无法保留的松动牙,为其制作全口活动义齿,佩戴后可正常进食软食,提升生活质量。

全口修复一定要拔牙吗

对于牙齿缺失较多、需要全口修复的患者,“是否要拔掉所有剩余牙齿”是首要问题。事实上,全口修复的核心是“尽量保留健康余牙”,利用余牙作为修复基牙,可提升假牙稳定性和咀嚼效率,只有无法保留的残根残冠才需要拔除。

健康余牙可保留作为修复基牙,提升假牙成效。若口腔内剩余牙齿无松动、无龋坏、牙根稳固(如单根的前牙、双根的前磨牙),应优先保留,这些牙齿可作为固定义齿的基牙或种植牙的锚定基础,避免“全口无牙”导致的假牙松动、咀嚼无力。例如,65岁患者赵阿姨,口腔内剩余8颗健康牙齿(4颗前牙、4颗前磨牙),医生为其设计“覆盖义齿”,利用剩余牙齿做基牙,通过附着体连接假牙,佩戴后假牙稳定性明显优于传统全口假牙,咀嚼效率提升60%,且避免了拔除健康牙齿的创伤。

无法保留的残根残冠需拔除,避免感染风险。若剩余牙齿只剩残根、反复疼痛(如根尖周炎)、重度松动(Ⅲ度松动)或伴有骨髓炎,这些牙齿不仅无法承担咀嚼功能,还会成为感染源,导致修复后假牙下方组织疼痛、溃疡。此时需在修复前拔除残根残冠,拔牙后3个月(待牙槽骨愈合)再进行全口修复。例如,70岁患者孙大爷,口腔内剩余10颗残根,多数伴有龋坏和根尖周炎,医生分两次拔除无法保留的残根,3个月后为其进行全口种植牙修复(植入8颗种植体,支持固定假牙),修复后孙大爷可正常进食米饭、肉类,满意度极高。

“部分拔牙+部分保留”的混合修复方案更灵活。临床中,多数全口修复患者的口腔状况介于“全口健康”与“全口无牙”之间,此时可采用“拔除无法保留的牙齿,保留健康余牙”的混合方案。例如,患者口腔内有5颗健康牙、3颗残根,医生拔除3颗残根,保留5颗健康牙,通过“种植体+自然牙联合支持”的固定假牙修复,既利用了自然牙的感知功能,又通过种植体增强稳定性,实现“功能与舒适兼顾”。

“一定要拔牙吗?”这个问题的答案,从来不是简单的“是”或“否”。从乳牙滞留的孩子到需要全口修复的老人,拔牙的必要性始终取决于牙齿的病变程度、口腔功能需求及治疗目标。拔牙是解决口腔问题的重要手段,但绝非仅此选择——乳牙滞留可观察、牙齿矫正可非拔牙、智齿阻生可保留、牙疼可根管治疗、松动牙可牙周固定、全口修复可保留基牙。关键在于及时就医,让专精牙医通过口腔检查、X线片、CBCT等手段全方面评估,制定个性化方案,才能在“保留牙齿”与“解决问题”之间找到至佳平衡点。如果您正被牙齿问题困扰,不妨在线询问或到院检查,让医生为您判断“到底要不要拔牙”,守护您的口腔健康。